Seit dem 1. Juli 2021 gelten in Deutschland neue steuerliche Regeln für Sportwetten. Diese betreffen nicht nur die Anbieter, sondern wirken sich auch auf die Einsätze der Spieler aus. Im Mittelpunkt steht eine Steuer auf jeden einzelnen Wetteinsatz – unabhängig davon, ob die Wette gewonnen oder verloren wird. Die Neuregelung basiert auf dem Rennwett- und Lotteriegesetz und bringt sowohl Klarheit als auch Pflichten mit sich.

Gesetzliche Grundlage: Das Rennwett- und Lotteriegesetz

Die rechtliche Basis für die Besteuerung von Sportwetten bildet das Rennwett- und Lotteriegesetz, das im Jahr 2012 grundlegend überarbeitet wurde. Mit der Einführung der sogenannten Sportwettensteuer wurde erstmals ein einheitlicher Steuersatz von 5 Prozent auf alle in Deutschland platzierten Wetteinsätze erhoben. Damals war vor allem der stationäre Wettmarkt betroffen, doch mit dem Aufstieg des Online-Wettmarkts wurde der Regelungsrahmen ab Juli 2021 erneut verschärft.

Die Reform des Gesetzes führte zu einer Erweiterung der steuerpflichtigen Angebote. Seitdem sind neben den klassischen Sportwetten auch Online Poker und virtuelle Automatenspiele steuerpflichtig. Zugleich wurde der Steuersatz leicht angepasst: Aus den ursprünglichen 5 Prozent wurden 5,3 Prozent, um die veränderte Berechnungsgrundlage angemessen abzubilden. Die Besteuerung bezieht sich seitdem auf den Bruttowetteinsatz, also den Betrag, den der Spieler einsetzt, abzüglich der darin enthaltenen Steuer.

Wer zahlt die Steuer – und wann?

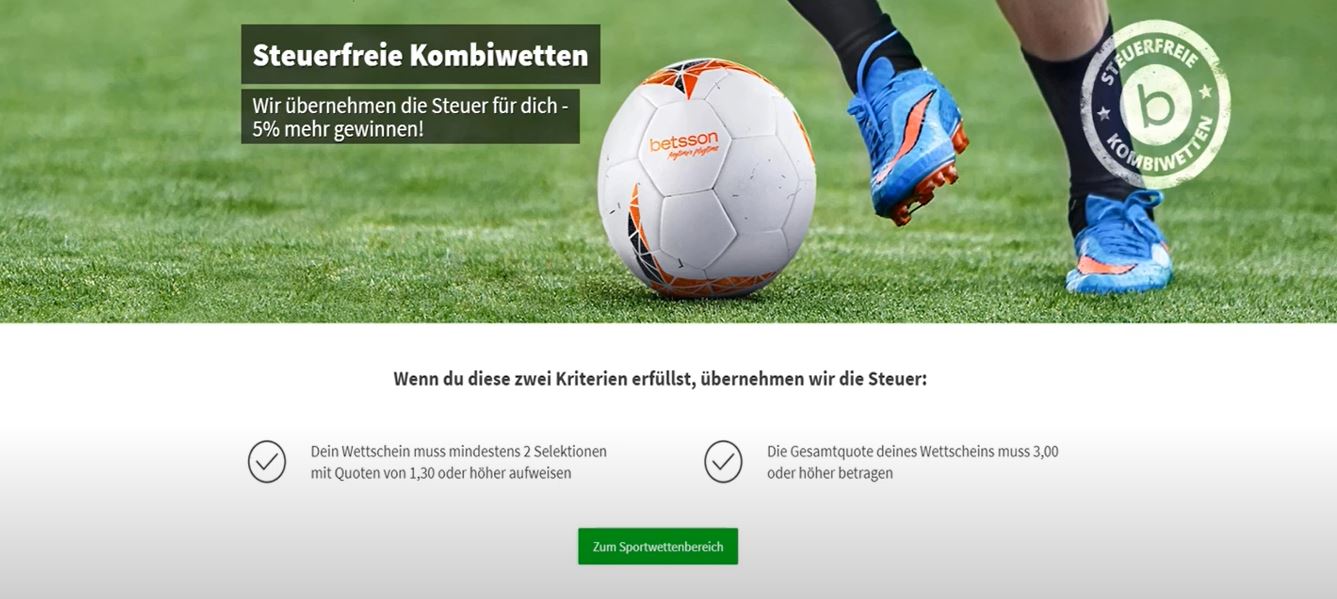

Zwar ist gesetzlich der Anbieter der Wette als Steuerschuldner definiert, doch in der Praxis wird die Steuer häufig an den Spieler weitergegeben. Viele Wettanbieter reduzieren den Einsatz automatisch um den Steuerbetrag oder verrechnen die Steuer beim Auszahlungsbetrag im Gewinnfall. In einigen wenigen Fällen übernehmen Anbieter die Steuer selbst, ohne sie an den Kunden weiterzugeben. Dieses Modell ist allerdings eher die Ausnahme.

Fällig wird die Steuer in dem Moment, in dem die Wette abgegeben wird. Der Anbieter muss sie anschließend monatlich an das Finanzamt melden und abführen. Stichtag hierfür ist jeweils der 15. Tag des Folgemonats. Diese Regelung betrifft sowohl Anbieter mit Sitz in Deutschland als auch ausländische Anbieter, sofern sie ihre Dienste legal in Deutschland anbieten. Für Wettanbieter mit Sitz im EU-Ausland gilt die Pflicht, einen steuerlichen Vertreter in Deutschland zu benennen.

Warum 5,3 Prozent und nicht einfach 5?

Die Anhebung des Steuersatzes von 5 auf 5,3 Prozent ist das Ergebnis einer rechnerischen Umstellung: Die Steuer wird seit 2021 auf den Wetteinsatz inklusive Steuer berechnet. Damit ergibt sich effektiv eine stärkere Belastung als zuvor, da sich die Bemessungsgrundlage geändert hat. Wer beispielsweise 100 Euro setzt, zahlt darin bereits 5,03 Euro Steuer – diese werden dann anteilig in der Quotenberechnung oder Auszahlung berücksichtigt.

Diese Umstellung hatte unmittelbare Auswirkungen auf die Wettquoten. Anbieter mussten ihre Quoten oft leicht senken, um die zusätzlichen Steuerabgaben zu kompensieren. Spieler erhalten dadurch im Gewinnfall geringfügig niedrigere Beträge als vor der Gesetzesänderung. Im Wettbewerb um Kunden versuchen Wettanbieter dennoch, möglichst attraktive Quoten aufrechtzuerhalten – was aber durch die Steuerbelastung schwieriger geworden ist.

Was passiert mit den Gewinnen?

Grundsätzlich sind Gewinne aus Sportwetten für Privatpersonen einkommensteuerfrei. Das bedeutet: Wer gelegentlich wettet und einmal einen großen Gewinn erzielt, muss diesen nicht versteuern. Voraussetzung ist jedoch, dass es sich um eine private Freizeitbeschäftigung handelt und keine systematische, gewinnorientierte Tätigkeit vorliegt.

Anders sieht es aus, wenn regelmäßig und professionell gewettet wird, etwa mit ausgeklügelten Systemen, hohen Einsätzen und einer planmäßigen Gewinnerzielung. In solchen Fällen kann das Finanzamt eine gewerbliche Tätigkeit unterstellen. Die Folge wären unter anderem die Pflicht zur Abgabe einer Steuererklärung, Zahlung von Einkommensteuer und im Extremfall sogar Gewerbesteuer. Für die große Mehrheit der Gelegenheitsspieler ist das jedoch nicht relevant.

Ein Blick auf die steuerlichen Einnahmen

Die Einführung der Sportwettensteuer hat dem Staat in den vergangenen Jahren beträchtliche Einnahmen beschert. Bereits wenige Jahre nach Einführung im Jahr 2012 beliefen sich die Steuererlöse aus Sportwetten auf mehrere hundert Millionen Euro jährlich. Mit der Ausweitung auf den Online-Sektor und der Anpassung des Steuersatzes ist dieser Betrag nochmals deutlich gestiegen.

Besonders im Zuge der Corona-Pandemie und der Zunahme digitaler Wettangebote konnte der Fiskus höhere Einnahmen verzeichnen. Online-Wetten haben den klassischen Wettbüros teilweise den Rang abgelaufen. Da auch digitale Anbieter steuerpflichtig sind, erhöht sich die Transparenz des Markts und die Kontrolle durch die Finanzbehörden. Das Steuersystem dient damit nicht nur der Einnahmengenerierung, sondern auch der Regulierung und Überwachung eines milliardenschweren Wirtschaftszweigs.

Rechtliche Konsequenzen bei Nichtbeachtung

Veranstalter, die sich nicht an die steuerlichen Vorgaben halten, müssen mit empfindlichen Konsequenzen rechnen. Dazu zählen nicht nur Nachzahlungen, sondern auch Bußgelder oder in schweren Fällen strafrechtliche Konsequenzen wegen Steuerhinterziehung. Auch für Spieler kann es Folgen haben, wenn mit Anbietern gewettet wird, die keine gültige Lizenz besitzen oder die Steuerpflicht in Deutschland ignorieren.

In Deutschland dürfen nur Anbieter mit gültiger Lizenz Wetten offerieren und müssen zugleich den Steuerpflichten nachkommen. Seit der Einführung des Glücksspielstaatsvertrags 2021 gibt es eine zentrale Behörde, die alle lizenzierten Anbieter überwacht und Verstöße konsequent verfolgt. So soll sichergestellt werden, dass der Markt fair und transparent bleibt – für alle Beteiligten.